|

|

Lernen aus neurobiologischer Sicht |

| Aha-Effekt und Lerntipps | |

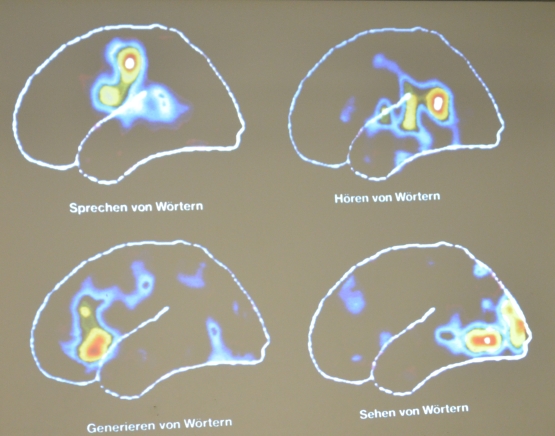

Mit viel Elan und anschaulichen Beispielen führt Herr Professor Schulze in die Thematik ein. Da Neurobiologie auf dem Lehrplan Biologie der Q3 steht, gelingt auch für die Zuhörerschaft der Einstieg schnell. Schon bald ergeben sich viele Wortmeldungen, die Herr Schulze auch sehr geduldig und unterhaltsam angeht und kommentiert.

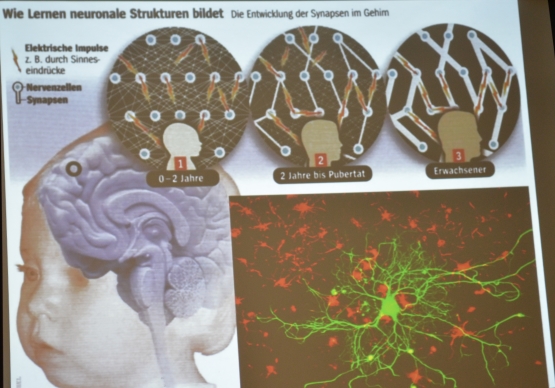

„Lernen fürs Abi“ Vortrag vor Schülerinnen und Schülern der Qualifikationsphase So wäre es z. B. gut, man würde nicht zu viele Fächer an einem Tag haben. Da das Gehirn nicht gleichzeitig ähnliche Information aufnehmen und verarbeiten kann, wäre es super, wenn nach der Schule das Gehirn durch ein Nickerchen oder Sport die Möglichkeit zum Lernen (=Informationsverarbeitung) hat. Fernsehen oder Computerspiele sind dagegen kontraproduktiv – durch die Reizüberflutung werden Verarbeitungsprozesse im Gehirn unterbunden. Computerspiele sind zudem schädlich, da sie ein körpereigenes Belohnungssystem aktivieren ohne aber zu Erfolgserlebnissen im reellen Leben zu führen. Einen Highscore zu knacken, mag glücklich machen, für den Lebensalltag bringt es aber nichts. Auch die Frage nach dem „wie“ des Lernens wird ausführlich diskutiert: Jeder hat einen eigenen Lernrhythmus und kann je nach Veranlagung mehr oder weniger lernen, dennoch gibt es einige Dinge, die allgemeingültig sind.

Zum Schluss: Alkohol ist nie als Unterstützer geeignet. Da beim Lernen Zellen wichtig sind, Alkohol aber ein Zellgift ist, sollte die Antwort klar sein. Manch Schüler wollte noch über die Quantität verhandeln („nur ein Bierchen“) – nein, hier gibt es keinen Diskussionsraum. Viel zu schnell waren die 90 Minuten vergangen. Der tosende und auch johlende Applaus am Ende und die vielen Schülerbeiträge zeugten von einer tollen Sache. Eindrücke von Ralf Friedrich, Abiturient, über den Vortrag von Prof. Schulze. Mehr> Mit den Lehrern geht es weiter. Mehr> |

|

WebCo,

31.1.2013 |

|